Comment l’Occident ruine l’Afrique depuis 500 ans

Introduction

Les rivalités économiques et politiques Christianisme/Islam ont marque l’histoire de l’Ancien Monde [Afrique – Eurasie] des l’expansion de l’islam au 7eme siècle. Les armées musulmanes ont conquis la Péninsule Ibérique alors que les royaumes chrétiens se lançaient dans des séries successives de croisades d’une part et d’effort a longue portée pour repousser la domination musulmane dans la Péninsule Ibérique.

Le 29 mai 1453 Constantinople tombe aux mains du sultan ottoman Mehmet II (ou Mahomet II), etablissant l’Empire Ottoman, et verouillant l’acces de l’Europe aux commerces lucratifs materialise par la route de la soie continentale et maritime.

Apprenant la chute de Constantinople, Le pape Nicolas V publie la bulle pontificale Romanus Pontifex le 8 Janvier 1454 par laquelle il encourage le roi du Portugal Alphonse V à combattre et assujettir les « sarrasins, païens et autres ennemis du Christ où qu’ils soient », et à prendre à revers l’empire ottoman (fig. 1). Cette entreprise débute avec la prise de Ceuta (Nord du Maroc) en 1415.

Le 2 janvier 1492 marque la fin du royaume musulman de Grenade et la fin de la présence musulmane en Espagne, active pendant sept à huit siècles.

Le 7 juin 1494, l’Espagne et le Portugal s’accordent pour fixer la limite entre leurs domaines respectifs au méridien passant à 370 lieues à l’ouest des îles du Cap-Vert. Ils déterminent ainsi deux zones au sein desquelles ils auront le monopole de la découverte, de la navigation et du commerce.

L’expansion Européenne est donc déclenchée par les deux puissances rivales de la Péninsule Ibérique, essentiellement pour acceder aux sources des épices, en cherchant a atteindre l’Inde, conçue alors comme une sorte d’Eldorado. Le Royaume Espagnol se lance vers l’Ouest avec le Navigateur Christophe Colomb alors que Henry le Navigateur organise la route Sud en lançant la Marine Portugaise sur la circumnavigation de l’Afrique. Les connections Europe-Amérique d’une part et Océan Atlantique-Océan Indien d’autre part ouvrent un demi-millénaire de turbulence pour le continent Africain. C’est le debut d’une phase d’extraordinaire violence contre les Africains, marquée par la Comodification, l’Appropriation, et la Spoliation qui se poursuivent a ce jour sous de Nouvelles formes.

La Commodification

La traite transatlantique des esclaves, qui s’est déroulée du XVe au XIXe siècle, est l’un des pires exemples de commodification humaine de l’histoire. Durant cette période, des millions d’Africains ont été transformés en biens meubles – des biens pouvant être achetés, vendus, assurés et échangés comme d’autres marchandises. Cette pratique déshumanisante n’était pas seulement un tort moral, mais un moyen économique pour tirer profit des populations africaines au profit des empires/royaumes européens et leurs économies coloniales.

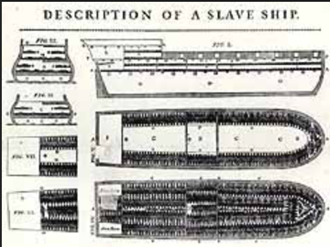

La traite transatlantique des esclaves n’était pas seulement un ensemble d’accords aléatoires. C’était un système économique intelligent conçu pour tirer le meilleur parti possible des Africains (fig. 2). Le réseau commercial triangulaire était très important dans ce système: les captifs africains étaient emmenés en Amérique pour produire des matières premières (comme le sucre, le coton et le tabac). Ces matières premières étaient ensuite envoyées en Europe pour être transformées en marchandises, et nombre de ces marchandises étaient vendues en Afrique pour attirer davantage de captifs. Cela a créé un cycle d’exploitation, où la main-d’œuvre africaine a enrichi les économies européenne et américaine, mais a laissé l’Afrique dans la pauvreté. La transformation des esclaves africains en marchandises s’est opérée grâce à un système complexe de déshumanisation. Les marchands d’esclaves avaient des méthodes de tarification précises, basées sur leurs caractéristiques physiques. Les jeunes hommes adultes obtenaient les prix les plus élevés, car ils étaient considérés comme les plus utiles au travail, tandis que les femmes étaient valorisées à la fois pour leur travail et leur capacité à procréer. Des systèmes d’assurance ont été mis en place pour réduire les risques, avec des polices couvrant les « pertes » en cas de décès, d’évasion ou de préjudice subi par les esclaves pendant le voyage. Même les marchés à terme se sont développés, permettant aux commerçants de deviner le prix futur des esclaves africains et de traiter les vies humaines comme des objets financiers abstraits.

Les dommages à long terme causés aux sociétés africaines ont été considérables et ont duré longtemps. Environ 12,5 millions [les chiffres sont des approximations] de personnes ont été emmenées, et des millions d’autres sont mortes pendant leur capture et transfert, ce qui a créé un déséquilibre démographique important, notamment entre les sexes, car les jeunes hommes étaient plus souvent emmenés. Ce changement démographique majeur a bouleversé les systèmes agricoles et brisé les réseaux familiaux, affaiblissant ainsi la société. Parallèlement, les puissances européennes ont délibérément nuit à la production artisanale africaine par des politiques commerciales et coloniales inéquitables. Cela a freiné l’industrialisation potentielle et a rendu l’Afrique dépendante des produits fabriqués en Europe. Politiquement, la traite négrière a contribué à la croissance des États seigneurs de la guerre, qui gagnaient de l’argent en capturant et en vendant d’autres Africains. Cela a laissé un problème de divisions et de conflits politiques qui persiste encore aujourd’hui dans de nombreuses régions d’Afrique.

L’Appropriation

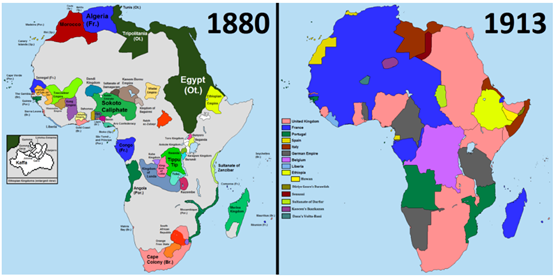

L’Europe, enivrée par ses prouesses techniques se donne pour mission de civiliser le reste du monde….C’est le lancement de l’idéologie du “Fardeau de l’homme Blanc”. Les procédures d’appropriation des terres africaines sont élaborées dans la mise en scène de la Conférence de Berlin (1884-1885), a laquelle participent 14 pays: Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark, Empire ottoman, Espagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie et Suède-Norvège. Le but de la manœuvre était d’éviter des confrontations directes entre puissances européennes, en fixant les règles et modalités de prise de contrôle des territoires. Il fallait signer un traite avec les autorités locales – peu importe leur véritable autorité – puis assurer la conquête effective du territoire. La ruée [Scramble for Africa] sur le continent est lancée dans les années 1880 (fig. 3), seule l’Ethiopie et le Liberia échappent a l’appropriation.

Initiée par des phases de violentes conquêtes militaires qui se sont heurtées a de sérieuses résistances, les régimes coloniaux se mettent progressivement en place, oscillant entre le contrôle direct et indirect. Dans tous les cas de figures, le but de l’entreprise colonial est la domination politique et Culturelle, l’exploitation économique, et l’appropriation des ressources naturelles. Les investissements dans les infrastructures visaient a relier la cote a l’intérieur du continent, construits avec le recours aux travaux forces, avaient pour objectif principal d’assurer l’exportation des ressources et matières premières vers l’Europe. Les pratiques culturelles natives ont été démonisées et interdites. Les produits bruts [le caoutchouc Rouge du Roi Leopold de Belgique] exportes a bas prix sont transformes dans les pays colonisateurs, et revendus avec d’importantes marges de profits dans les pays colonises. Les systèmes d’éducation mis en place assurent l’extraversion des élites en formation. L’extraversion et la dépendance économique, financière, et culturelle se mettent solidement en place. Les indépendances obtenues au prix de luttes héroïques dans certains cas, ne changent pas fondamentalement la donne… L’extraversion Culturelle et la dépendance sont solidement ancrées dans les mentalités… Les décennies successives de programme de développement lances par les Nations Unies, échouent les uns après les autres.. Les tensions de la guerre froide et l’échec relatif du Mouvement Non-Aligné exposent les pays africains au chantage des blocs idéologiques en compétition.

La Spoliation: les programmes d’ajustement structurels

Dans les années 1980, plusieurs siècles plus tard, avec la fin du colonialisme formel, une nouvelle forme de contrôle économique est apparue à la fin du XXe siècle: les programmes d’ajustement structurel (PAS) mis en place par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. Ces programmes, censés aider les pays africains à faire face à leurs problèmes d’endettement, ont imposé de profonds changements économiques – comme la vente d’actifs publics, la suppression des subventions, la dépréciation de la monnaie et la concentration sur l’exportation –, stimulés par la production (fig. 4). Ces changements ont essentiellement transféré le pouvoir économique des gouvernements africains aux groupes financiers mondiaux et aux grandes entreprises.

.

Comprendre ce lien est important pour comprendre les problèmes économiques africains actuels, des crises de la dette à l’épuisement des ressources. En examinant l’évolution de la commodification, de la traite négrière aux PAS, ce post montre comment les anciennes formes d’exploitation sont modernisées et renforcées par des politiques économiques apparemment équitables. L’analyse se divise en cinq parties : premièrement, une réflexion sur la commodification et son importance pour les deux époques historiques ; deuxièmement, l’étude de la traite transatlantique des esclaves comme un système de transformation des personnes en objets ; troisièmement, l’analyse des PAS comme une forme néolibérale de commodification; quatrièmement, la comparaison des deux systèmes mettant en evidence leurs similitudes et différences; et enfin, une conclusion qui illustre ce que cela implique pour la compréhension des problèmes économiques actuels de l’Afrique.

Les programmes d’ajustement structurel sont lancés dans les années 1980 pour faire face à la crise de la dette qui frappe de nombreux pays africains. Cette crise est declenchée par la hausse des prix du pétrole, la chute des prix des exportations africaines, et les prêts insatisfaisants des banques occidentales. Le FMI et la Banque mondiale accordent des prêts aux pays endettés, mais avec des conditions dites « Consensus de Washington », imposant: la privatization des compagnies publiques, l’ouverture des marchés, la libéralisation des échanges, la réduction des dépenses publiques, la suppression des subventions alimentaires et pétrolières, la vente des entreprises publiques, la dévaluation des monnaies nationales et la réorientation de l’économie vers les exportations.

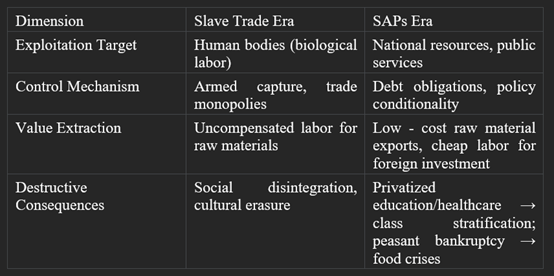

En réalité, les PAS réadaptent l’idée de commodification de la traite négrière de manière innovante. Comme le montre le tableau 1, l’objet de l’exploitation est passé des corps humains aux ressources et au pouvoir d’un pays, mais l’idée principale d’en tirer de la valeur est reste la même.

Le Ghana est un bon exemple des consequences des PAS. Sous la pression du FMI, le Ghana a cessé de soutenir un large éventail de secteurs agricoles et a adopté un modèle axé sur l’exportation, basé sur le cacao. Le gouvernement a supprimé les subventions agricoles, a dévalué le cedi (la monnaie) (ce qui a rendu les produits importés plus chers) et a supprimé le contrôle des prix du cacao. Si cette mesure a fait augmenter les exportations de cacao, elle a également entraîné une forte baisse des revenus des agriculteurs. Entre 1983 et 1995, le prix réel du cacao a chuté de 40 %, plongeant des millions de personnes dans la pauvreté. Dans le même temps, des entreprises étrangères ont acheté de vastes terres agricoles, expulsant les petits agriculteurs et transformant les petites exploitations en grandes plantations de monoculture.

Au Zaïre (aujourd’hui la République démocratique du Congo), la privatisation des ressources minérales, exigée par le PAS, a transféré le contrôle des mines de cuivre, de cobalt et de diamants de l’État à de grandes entreprises étrangères. Cela a non seulement privé le pays d’argent, mais aussi… Les problèmes ethniques ont aggravé la situation, les communautés locales ayant perdu l’accès à leurs terres et ressources traditionnelles. L’effondrement économique et la concurrence pour les ressources ont conduit à des guerres civiles dans les années 1990 et 2000, qui ont fait des millions de morts. Ce phénomène est comparable à la division politique provoquée par la traite négrière il y a des siècles.

Les similitudes entre la traite négrière et les programmes d’ajustement structurel (PAS) témoignent d’une exploitation continue des populations et des ressources africaines. Les deux systèmes ont été imposés à l’Afrique de l’extérieur. Les marchands d’esclaves européens, puis les puissances coloniales, ont décidé du fonctionnement de la traite. À l’époque des PAS, le FMI, la Banque mondiale et les pays créanciers occidentaux ont mis en place des PAS sans la participation des populations africaines. Dans les deux cas, la valeur s’est déplacée dans une seule direction – de l’Afrique vers d’autres pays – et les sociétés africaines ont dû en payer le prix. Le préjudice subi, même s’il était différent, a été considérable. Le nombre de personnes décédées lors du Passage du Milieu (environ 1,8 million) est similaire à l’augmentation de la mortalité infantile dans les pays touchés par les PAS, causée par des coupes budgétaires dans les programmes de santé et de nutrition.

Mais il existe aussi des différences importantes qui illustrent l’évolution de l’exploitation. La traite négrière recourait à la violence ouverte et donnait l’impression que les individus étaient moins qu’humains en raison de leur race. Les PAS, quant à eux, utilisaient des moyens économiques apparemment équitables – comme les accords de prêt, les signaux du marché et les conditions politiques – pour masquer leur caractère forcé. À l’époque des PAS, la nouveauté c’est la participation de certaines élites africaines [aussi appelees Compradores]. Elles gagnaient souvent de l’argent grâce aux accords de privatisation et aux mesures d’austérité, devenant ainsi un groupe qui aidait a asseoir les Nouvelles formes d’exploitation. La manière dont les gens ripostaient a également évolué. Les esclaves se sont rebellés, comme lors de la Révolution haïtienne. Et les PAS ont dû faire face à l’opposition de mouvements sociaux, comme la grève générale de 1994 au Nigeria contre les mesures d’austérité, qui a interrompu le programme pendant un certain temps.

Cependant, ces différences ne signifient pas qu’il n’existe pas de lien fondamental. Ces deux systèmes ont été utilisés pour maintenir l’Afrique dans une position inférieure dans l’économie mondiale, en s’assurant qu’elle devienne une source de ressources et de main-d’œuvre bon marché, et non un concurrent dans la production à haute valeur ajoutée. Le passage de l’esclavage physique à l’esclavage par dettes ne constitue pas une rupture avec l’exploitation. Il s’agit simplement de la façon dont l’exploitation s’est adaptée aux nouvelles structures de pouvoir, tout en conservant son principal mode de gestion.

Conclusion: Comment l’Occident ruine l’Afrique depuis 500 ans

La commodification est, au fond, le processus de transformation d’objets, de personnes ou de relations sociales en marchandises. Les marchandises sont des biens ou des services destinés à être vendus sur un marché, et leur valeur est principalement déterminée par leur facilité d’échange, et non par leur valeur réelle ou leur utilité. Ce processus consiste à retirer des éléments étrangers au marché et à leur attribuer uniquement leur valeur monétaire dans un système de marché.

Dans la traite transatlantique des esclaves, la commodification était très déshumanisante: les personnes étaient transformées en biens meubles. Les Africain-e-s réduits en esclavage ont perdu leur identité, leur identité culturelle et leur capacité à faire des choix. Leur valeur reposait uniquement sur leur capacité de travail, leur force et leurs qualités physiques (comme l’âge, le sexe et la santé). En tant que biens meubles, ils/elles étaient soumis aux mêmes forces du marché que les animaux ou les matières premières. Leurs prix fluctuaient en fonction de l’offre et de la demande sur les marchés transatlantiques, et ils/elles étaient même négociés à terme sur des places comme la Bourse de Londres.

À l’époque des programmes d’ajustement structurel, ce qui était commodifié a changé, mais l’idée fondamentale est restée la même. Les programmes d’ajustement structurel ont étendu la commodification à des domaines habituellement tenus à l’écart des forces du marché : le pouvoir national (car les choix politiques dépendaient des conditions de prêt – Perte de souverainete), les ressources naturelles (en les privatisant et en stimulant les exportations), les services publics (comme l’éducation et la santé, qui sont devenus des activités lucratives), et même le travail (car les salaires étaient maintenus à un niveau bas et les marchés du travail moins réglementés, rendant les travailleurs africains attractifs pour les investisseurs étrangers).

Dans ce système, la dette d’un pays devenait une marchandise, et sa capacité à la rembourser déterminait la valeur de son pouvoir. Trois approches aident à comprendre comment cette idée de commodification est restée la même. La théorie des systèmes mondiaux d’Immanuel Wallerstein explique que l’économie mondiale est comparable à une pyramide, les pays riches au sommet tirant profit des régions pauvres comme l’Afrique. La traite négrière et les programmes d’ajustement structurel maintiennent l’Afrique au bas de l’échelle, garantissant ainsi un flux de ressources unidirectionnel vers les économies riches. Walter Rodney, dans Comment l’Europe a sous-développé l’Afrique, soutient que des forces extérieures ont toujours empêché l’Afrique de se développer sur ses propres bases. Cela a commencé avec la traite négrière et s’est poursuivi avec la colonisation, et les politiques économiques postcoloniales comme les programmes d’ajustement structurel (PAS). Enfin, la notion de néocolonialisme de Kwame Nkrumah explique comment le contrôle économique a remplacé le pouvoir politique direct. Des institutions comme le FMI et la Banque mondiale agissent comme les compagnies esclavagistes et les anciennes puissances coloniales, veillant à ce que l’Afrique soit toujours exploitée par le biais d’accords économiques qui semblent être le fruit d’un choix.

Augustin F. C. Holl/Gao Chang

Stains, 2 Aout 2025